Kisah Robert Sudjasmin Memperjuangkan Hak (Bagian Satu)

PARBOABOA - Usia yang telah uzur, 83 tahun, tidak membuat dirinya menyerah lalu pasrah. Ia masih saja berjuang kendati yang dihadapinya bukan sembarang.

Lawan perkaranya tidak lain dari PT Summarecon Agung Tbk. yang kian sibuk saja membangun kota-kota mandiri di mana-mana, telah meraksasa, dan menjadi pemain utama di Indonesia.

Tak kurang dari 34 tahun ia bersengketa dengan mereka. “Dari awal saya sudah bilang bahwa yang saya hadapi adalah permufakatan jahat yang melibatkan pengusaha dan penguasa,” kata Robert Sudjasmin.

“Begitupun, saya tetap melawan karena yang saya perjuangkan adalah hak saya yang dirampas.”

Saat ini yang bisa dilakukannya agar tak tumpas dalam pertempuran cuma satu yaitu berusaha menjaga kesehatan.

“Itu doang. Nggak ada pilihan lain. Cuma dua kuncinya: jaga kesehatan atau bunuh diri. Bunuh diri? Kalau langsung mati masih mending. Kalau nggak mati kan repot. Jadi, saya jaga kesehatan,” ucapnya dengan mimik jenaka. Ia memang humoris.

Perseteruannya dengan Summarecon bermula dari hasratnya untuk mewujudkan impian lama. Memiliki rumah sakit, itu dambaannya.

Masih berumur 49 tahun, di awal 1990 sang dokter gigi pun action. Sejumlah kolega sesama dokter ia hubungi. Kepada mereka gagasan dipaparkannya.

Ia tegaskan juga bahwa fasilitas itu nanti akan hadir di kawasan Kelapa Gading. Ternyata, gayung bersambut. Mereka lantas berpatungan.

“Kawan-kawan saya kan dokter. Banyak duit mereka,” tutur dia.

Sebagai si empunya ide, ia dipercayai kawan-kawannya menjadi pimpinan proyek. Lelaki Tionghoa yang kuliah di kampus Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, pada 1963-1969 lantas bergerak mencari lokasi yang pas.

Tak lama berselang lelaki atletis yang sebelum masuk Universitas Indonesia diterima juga di FKG Universitas Padjajaran, Bandung—ia urung kuliah di sana karena kerusuhan anti-Tionghoa sedang merebak di kota kembang di masa itu—mendengar kabar baik.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan melelang aset berupa tanah. Kapling itu milik CV Griya Tirta yang berutang ke Industri Sandang I (lebih dikenal sebagai PN Sandang, korporasi yang bergerak di bidang pembuatan benang tenun ini adalah milik negara).

Luas tanah itu 8.320 m2. Lebih dari cukup sebagai peruntukan sebuah rumah sakit. Lokasinya juga cocok yakni di Kelapa Gading.

Mulai dikembangkan oleh Summarecon, kawasan ini dianggap sebagai miniatur China town Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gadjah Mada, Jakarta.

Kantor Lelang Negara melakukan lelang terbuka pada 5 Maret 1990. Aset CV Griya Tirta yang dijadikan jaminan, termasuk kapling bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 139/Pegangsaan Dua atas nama Abdullah bin Naman, yang mereka tawarkan.

Lelang tanah SHM 139 dimenangi Robert Sudjasmin. Ia lantas membayar Rp 629,4 juta kepada Kantor Lelang Negara.

“Begitu menang lelang, saya langsung melunasinya. Saya bayar ke negara. Ada kuitansinya,” ucap Robert Sudjasmin kepada Parboaboa dalam sebuah wawancara lanjutan di sebuah apartemen di bilangan Kuningan, baru-baru ini. Ia bermukim di sana.

“Nilainya jauh lebih tinggi. Harga pasaran di kitaran 100 juta-an rupiah waktu itu.”

Tanah masih atas nama pemilik lama, Abdullah bin Naman. Robert Sudjasmin pun bergegas membalik nama.

Maret tanah dibeli dan April dia mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurusnya. Biayanya tidak sedikit.

“Saya musti ngumpulin duit lagi. Biayanya mahal karena tanah gede,” kenangnya.

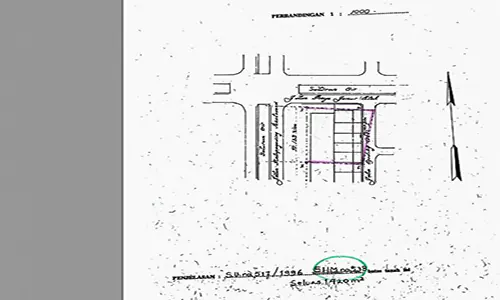

BPN kemudian melakukan plotting di lokasi untuk menentukan titik koordinat. Tujuannya tentu agar batas-batas tanah jelas sehingga tidak menimbulkan perkara di kemudian hari.

Sesuai warkah (dokumen yang merupakan bukti data fisik dan data yuridis yang digunakan sebagai dasar dalam pendaftaran tanah), tanah milik Robert Sudjasmin ada di lokasi SHM 139.

Juru ukur dikirim BPN untuk mengecek sekaligus membuat patok. Lokasi tanah ada di Kelapa Gading yang di masa itu masih berupa hamparan tanah kosong. Patok menjadi satu-satunya penanda kepemilikan persil sehingga keberadaannya maha penting.

Perkara

“Patok itu kan semen, besi tulang yang dicor. Saat saya cek keesokan harinya, patoknya hilang. Loh, patoknya ke mana?” kenang Robert.

Saat sedang bingung mencari patok yang hilang, lewatlah mobil patroli Summarecon yang berisi petugas pengamanan.

Dialog keras sempat terjadi. Dokter gigi yang beranak dua (lulusan UI juga mereka, seorang kemudian menjadi apoteker dan seorang lagi pengacara di Amerika Serikat) mengisahkan.

“Eh, sodara ngapain di sini? Ini tanah kita, tanah bos saya,” teriak Satpam.

“Loh, ini tanah saya, saya beli dari Kantor Lelang Negara. Saya lagi ngukur.”

Dilarang meneruskan kegiatannya di sana, ia kemudian melaporkan masalah itu ke polisi.

Kedua belah pihak kemudian dipanggil. Robert Sudjasmin segera kecewa karena merasa polisi senang mengail di air keruh. Mereka tak bergerak kalau tak diberi uang.

“Diduitin terus oleh polisi. Kepala polisi ganti, ganti lagi kebijakan. Berlangsung hingga 6 tahun,” ungkap dia.

Selama 6 tahun itu Summarecon terus membangun di sana. Di kiri-kanan Jalan Boulevard itu berhadiranlah rumah-toko (ruko) sebagaimana yang terdapat di sepanjang Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gadjah Mada, Jakarta.

Menjadi pertanyaan besar bagi seorang Robert Sudjasmin bagaimana perusahaan milik Soetjipto Nagaria (Liong Sie Tjien) leluasa saja memunculkan bangunan ini-itu di sana.

Soalnya, sepengetahuan dia ada syarat agar beroleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Status tanah mesti jelas. Itu berlaku untuk siapa saja.

Dia tak melakukan upaya hukum apa-apa sejauh itu karena yakin bahwa keadilan bakal tegak.

Tak ia nyana, yang terjadi justru sebaliknya. Summarecon menggugatnya! Dikesankan seolah ia telah menyerobot tanah perusahaan pengembang itu.

Dia terpaksa menyewa pengacara untuk membela diri. Minang Warman, pembela kenamaan di masa itu, termasuk yang dibayarnya. Pertarungan panjang yang sangat melelahkan diri sang dokter gigi pun dimulai.

Bersambung...

Reporter: Rin Hindryati dan P. Hasudungan Sirait